Dandelion

An Interactive Real-time Generative Animation

with Biometric Facial Datasselected exhibition/recognition

- 2rd Prize, SaloneSatellite Award, Salone de Mobile, Milan Design Week, IT, 2015

- Infosphäre - GLOBALE - ZKM | Center for Art and Media, Karlsruhe, Germany. 2015.09.05 - 2016.01.31

- Mind-Body Dualism - SIGGRAPH ASIA Art Gallery, Bangkok, Thailand. 2017.11.28-2017.11.30

- Sustain & Decay - IEEE VISAP Art Exhibition, Phoenix, Arizona, USA. 2017.10.01-2017.10.06

- Installations - ACM CHI, Glasgow, UK. 2019.05.04-2019.05.09

- Location -ISEA Art Exhibitions, Sharjah, UAE. 2014.10.30-2014.12.08

- Grame Studios: Signs and Sounds All Around - Erarta Museum of Contemporary Art, St. Petersburg, Russia. 2019.06.14-2019.10.06

- Semi Grand Prix, Flower Design Award, Matsuyama Design Week, JP, 2018

- Winner, iF Communication Design Award, DE, 2014

- Winner, Red Dot Award: Communication Design, DE, 2013

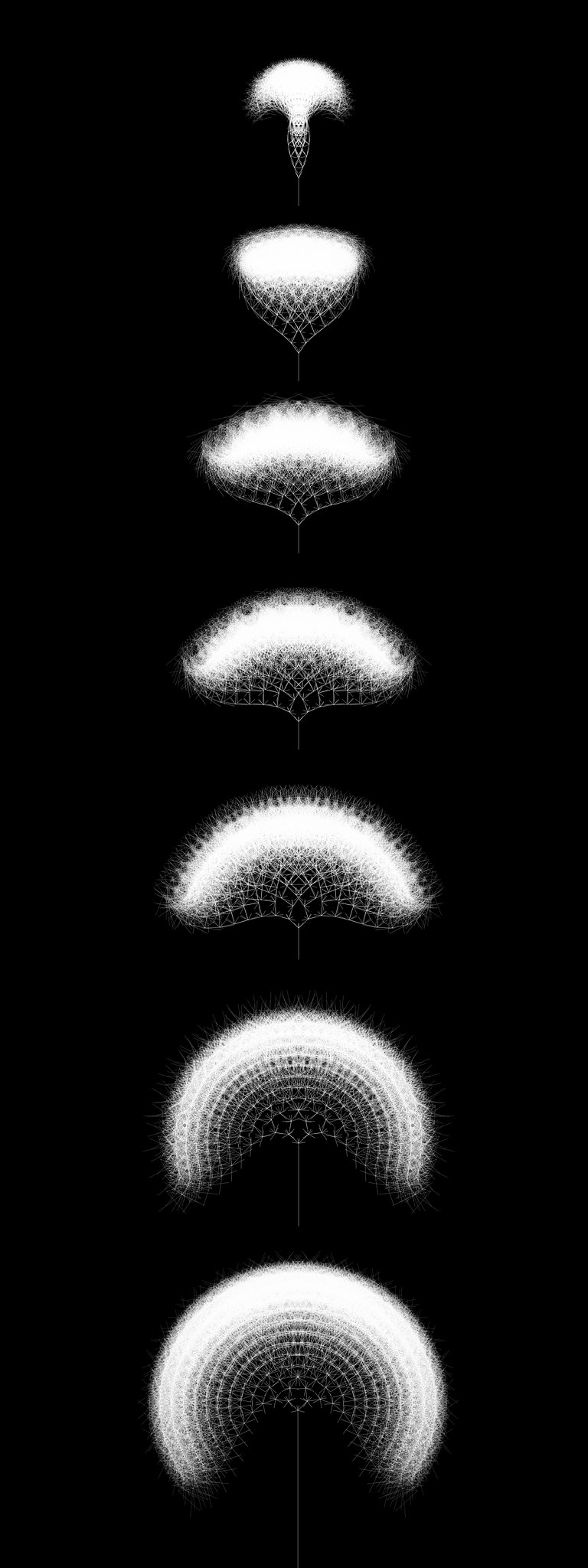

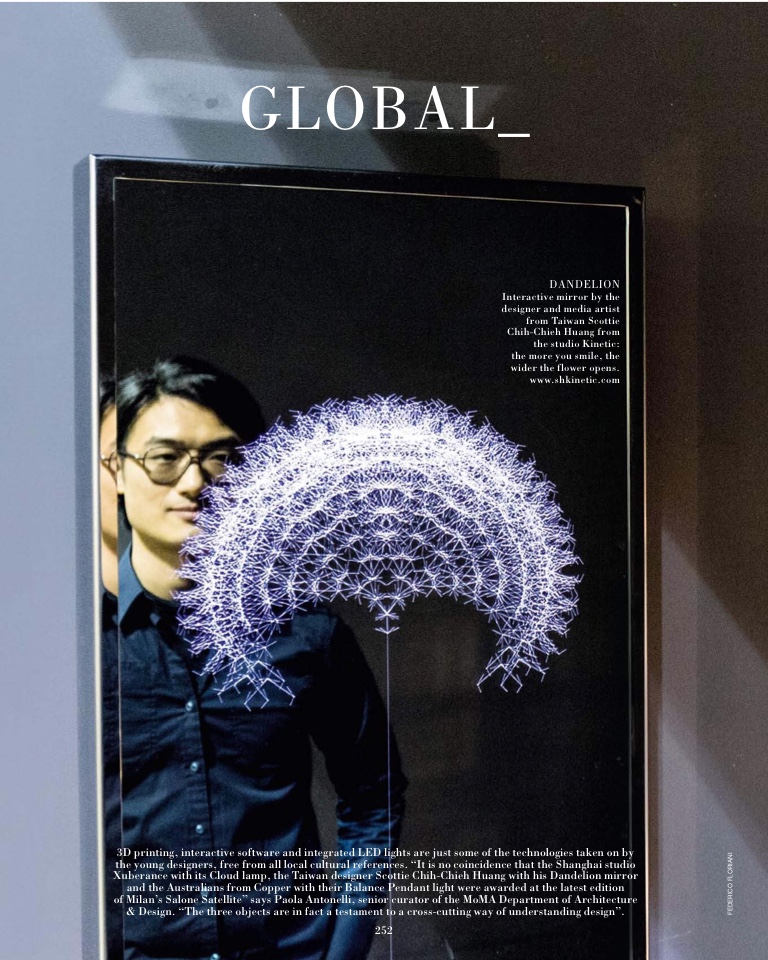

Dandelion project is an interactive real-time animation art installation, used bionic mechanisms of algorithmic design to study generative rules for mimic biological form. It provides an approach to combine the algorithmic data structures from recursive growth computing, fractal tree, and L-system for investigate growth dandelion-like morphology. This project also creates an interaction scenario “Dandelion Mirror” with using facial recognition to scan audience’s facial expression and biometrics datas, conduct into the dandelion growing behavior with cusumiazed generative rules. It allows the audience to experience their unique data-driven virtual creature- dandelion as embodied and possessed through their facial features, heartbeat signal, and emotion expression in artistic expression.

Paper/Press

---

1.《種子鏡象》互動產品設計 這件作品以系統運算的機制設計為基礎,運用衍生式規則和參數設計來探索非傳統的視覺圖像表現。從對生物形態的觀察和模仿,創作出模擬和再現植物的外形和生長行為的演算法,作為人工生命藝術 (Artificial Life Art) 的一種實踐。從遞迴(Recursion)、碎形樹(Fractal Tree)、L-system的運算結構和機制設計中,發展出仿擬生物的生長型態和視覺紋理,創建出與參觀者互動的機制。通過結合演算法的規則機制和參觀者的互動和資訊擷取,創造出能夠即時產生數據驅動藝術的視覺圖像的表現。

《種子鏡像》作品是一款互動性鏡面裝置,將感測器、單向反射鏡、以及顯示器整合,讓觀者可以同時察覺到自身反射的鏡像和虛擬視覺圖像的融合呈現。該作品利用感測器擷取並分析人臉的情緒表現、心跳訊號、五官分析、以及腦波等資訊,將分析結果影響至蒲公英衍生圖形系統的參數與規則,以驅動系統產生「形態異變」、「花開」、「生長」等花形樣貌。此外,該作品的五官分析應用中參考了中國面向學「三停五眼」的標準取得比例資訊,創造出依不同觀者面向回應以獨一無二的形態,觀者的心跳、笑容的表現更會驅動花苞綻放的動態。該作品從衍生藝術圖像的即時回饋中,讓使用者察覺自身身心靈相關的健康資訊,驅動使用者正向情緒,帶來新科技與生活應用友善的願景。

2.《蒲公英》衍生藝術 在《種子鏡象》作品的基礎上,我進一步探索如何運用衍生式設計系統發展出更多的視覺藝術和實驗性動畫。從二元碎形樹與歸遞機制研究中,發現單一規則參數的改變,影響迭代性的整體造形調適性的連動變化,這樣自我組織性的交互效應,由下而上猶如細胞分裂般的影響,可發展出多樣性仿生紋理。因此,在《種子鏡象》作品後,本人繼續投入在運用衍生式設計系統發展《蒲公英》視覺藝術與實驗性動畫。

《蒲公英》視覺藝術作品的創作目標是以仿擬花的意象與美感表現為出發點,強調形態異變、花開、生長等花的意象視覺表現,並運用遞迴、對稱性、碎形樹等演算法,以及參數與規則設計等機制來實現。在衍生系統的設計中,根據靜態與動態美感的標準,重新定義了線條的表現參數,如粗細與透明度,以及迭代階層的狀況,並建立關聯性的規則,以達到美感的目標。此外,該作品在動畫的生成、動態視覺的表現上,重新以視覺表現的角度增加了程式的運作機制,以發展出仿生美感的視覺效果。

3.發展歷程說明

「《種子鏡象》互動產品與《蒲公英》視覺藝術」作品中的技術研發、美感表現和實踐應用等面向,皆是逐年進行不斷地實踐和持續開發的。每個階段有具體的目標和課題在挑戰,並在實踐過程中反思和調整下一步的實踐方向。因此,作品在各個階段和系列之間均有創研成果的延續,以及從新系列的發展中進行突破與新嘗試。

技術研發方面,此系列作品以仿生造型為創作角度,運用電腦圖形及圖像生成機制設計,發展蒲公英花卉意象視覺藝術。作品核心為運用數學與演算法規則,如遞迴、對稱性、碎形、L-system等,以邏輯思維展開系統設計,模擬生物運作機制的仿生演算法。

美感表現方面,作品從兩個面向挑戰視覺藝術的美感呈現。一方面將具花卉意象的視覺符號,透過電腦衍生設計機制展現,呈現花朵開闔、生長過程與型態演變等擬真視覺圖像。另一方面則從電腦衍生設計系統生成的視覺圖像出發,在大量運算產生的線條之下,以抽象表現的觀點發掘模糊而充滿張力的視覺呈現。

於實踐應用方面,作品主要涉及四個方向。首先,在人類生活中建立微笑互動的正向循環,發展具有情緒正面影響的產品應用。其次,整合聲音元素,營造與視覺內涵相應的音像藝術美感表現。第三方面,著重於靜動態視覺藝術的細緻美感創造,專注於從數位美學角度,以衍生設計機制發展具備仿生特徵的實驗性美學表現。最後,與智慧生活相結合,發展與智慧物聯網、腦機技術整合的智慧生活願景。

接下來,將從技術研發、美感表現和實踐應用等三個方向整理「《種子鏡象》互動產品與《蒲公英》視覺藝術」作品的內容。從各個階段展示實作研究的作品演進過程,並針對作品在不同年份的創作與發展主軸,進行個別闡述。

3-1「基於人臉情緒表現發展蒲公英微笑互動的設計」實作方向

該實作方向運用碎形樹及遞迴資料結構,開發由演算法設計生成的圖像系統,並利用參數設計中數據的流動性來控制資料。首先,以蒲公英花為主題,創建花開闔及動態生成的衍生設計圖像表現。接著,運用攝影機擷取及識別影像,分析使用者的情緒表現參數。進而將情緒表現與花的生長及開闔動態結合,開發相互對應的資料結構與傳遞設計。該系統研發目標在於實現與使用者即時互動並生成相應視覺圖像效果。

透過整合感測器、單向鏡、顯示器及運算處理器整合,發展出一能同時將鏡子使用,並將鏡射的實體影像與蒲公英數位圖像融合在一起的實虛共構的互動鏡面。這使得該即時圖像生成技術得以應用其中,為日常生活情境中建立微笑互動,促進使用者保持正向情緒。該作品曾在卡斯魯爾新媒體藝術中心的《資訊生態圈》特展及義大利米蘭設計週的《新創意》新銳設計師衛星展中展示,展現具有情緒正面影響的互動產品應用,以及示範數位資訊科技如何從良善的角度應用在生活中,帶來功能與美感兼具的創意表現。

3-2「結合生物資訊(心跳、人臉五官比例)發展蒲公英視覺表現機制」實作方向

在延續「基於人臉情緒表現發展蒲公英微笑互動的設計」研究的基礎上,該版本研發更加著重於與使用者即時互動過程中,擷取更多生物資訊,包括人臉五官比例的生物特徵辨識和心跳資訊,進一步將這些資訊發展成相應的圖像生成互動應用,豐富創作內涵。

在心跳資訊的互動方面,擷取心跳頻率資訊,將心跳次數的累積視為象徵生命能量的累加作為資訊表現的解釋,用以影響蒲公英花的生長行為。實際運作時,當感測器持續捕捉到觀者的心跳,它會將心跳顫動頻率轉化為無形的虛擬能量,驅動蒲公英產生由生長至花開的動態反應。

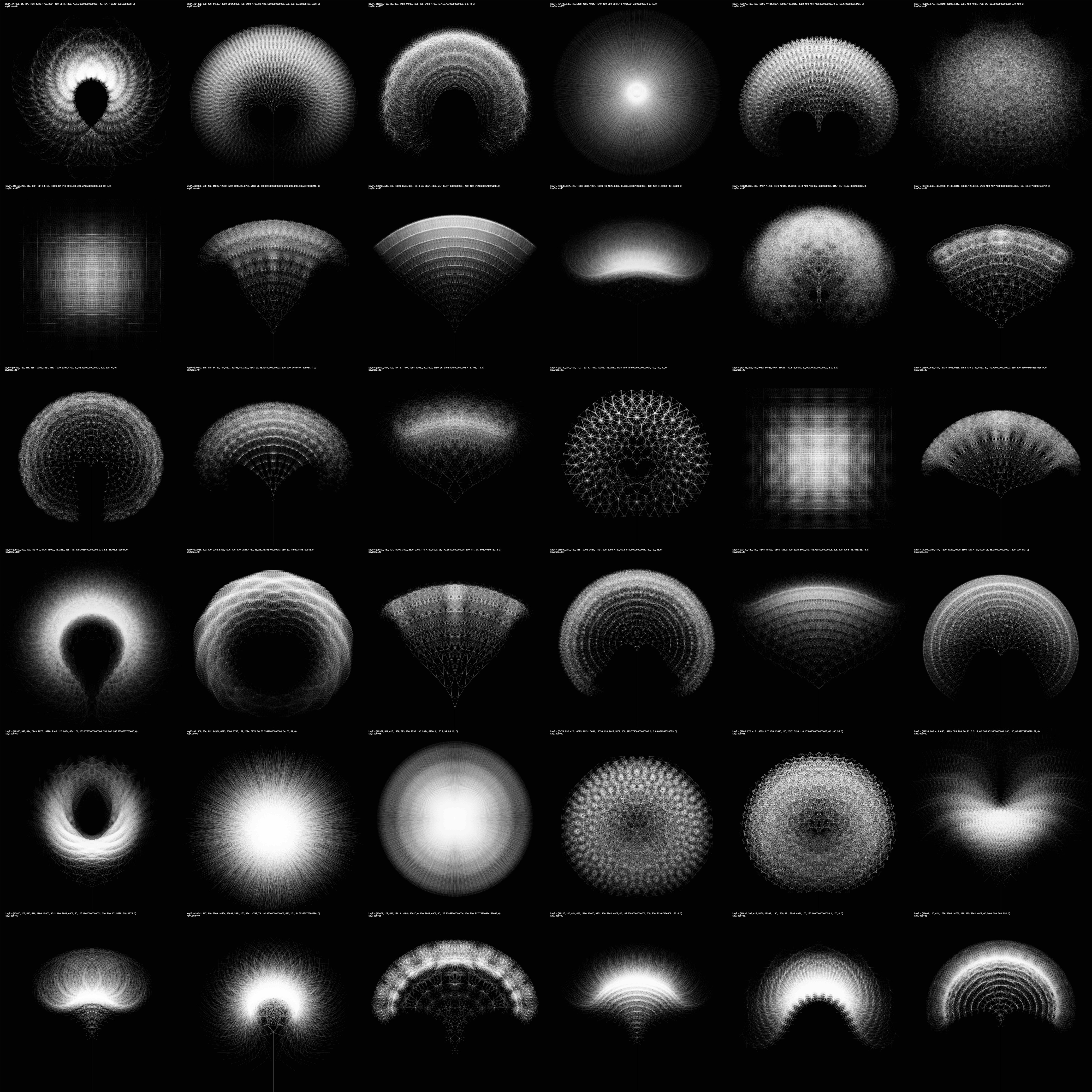

在人臉與五官比例擷取與辨識應用上,本實作採用中國面相學的「三停五眼」比例分析作為擷取資訊依據。根據觀者的五官相貌,研發出一個依據個別生物特徵產生個別化蒲公英花意象的互動機制。在開發過程中,首先在自行開發的衍生圖形系統中發展視覺化介面,進行參數調整以尋找具有差異性的視覺表現,並進行分類。其次,建立一個邏輯,將人臉五官比例特徵的分析結果對應到相同特徵蒲公英類型的參數上,已達成依據觀者生物資訊即時客製化蒲公英花視覺表現的互動結果。

該研發成果在義大利米蘭設計周《伊索拉街區》會外展,以及布拉格現代藝術中心的《嵌合體》數位藝術特展中展出,展現實體生物資訊與虛擬圖像生圖系統之間的同步的互動關係,讓視覺感官與圖像表現之間產生更為靈動的對話關係。

3-3「運用L-system演算法機制發展花意象多元型態」實作方向

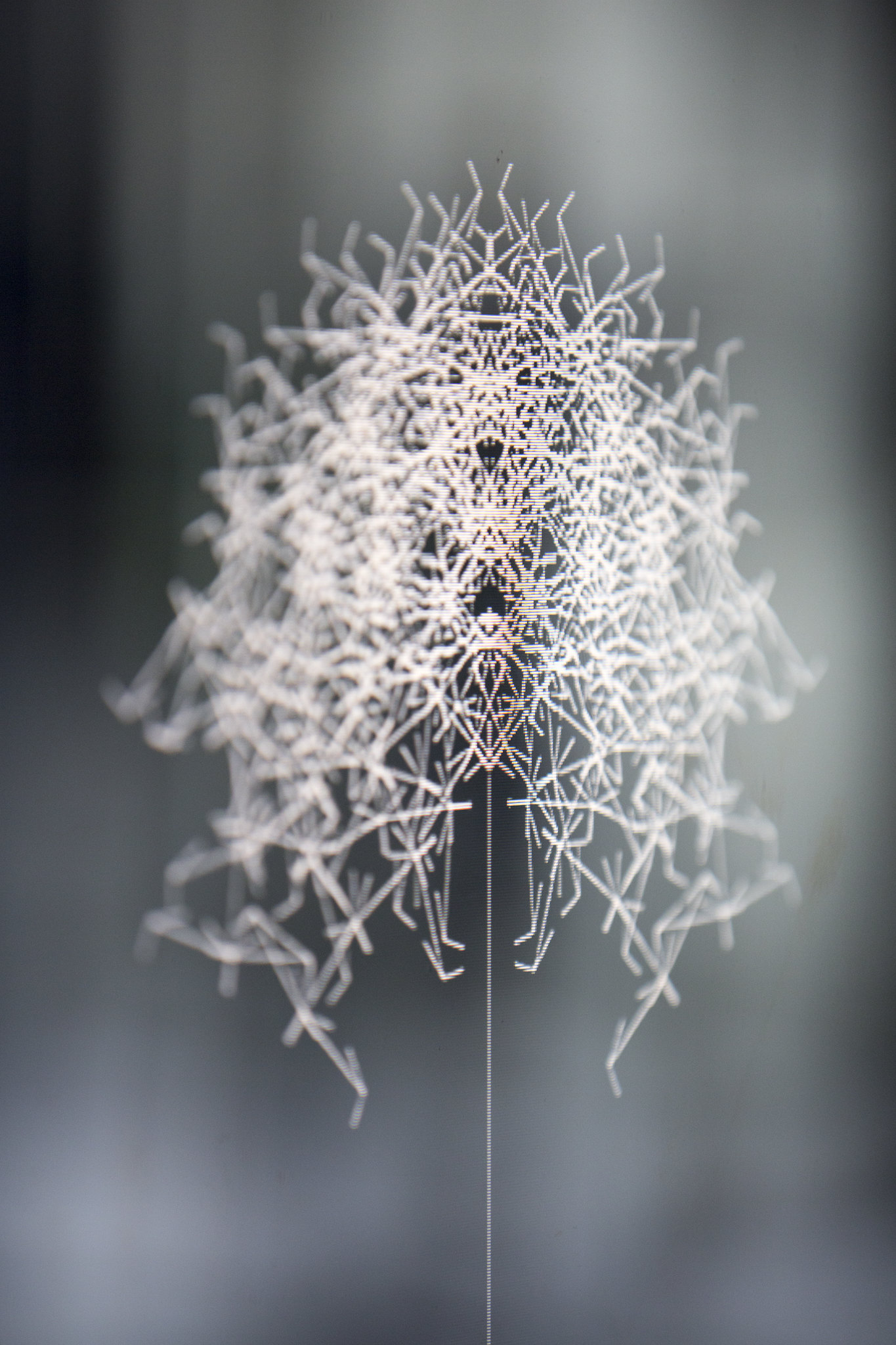

在這一版本的實作中,衍生圖像系統的設計強調運用L-system數學模型來探討蒲公英生成系統的其他型態可能性。L-system被廣泛應用於植物生長過程的研究,主要用於植物生長過程建模,同時也被用來模擬各種生物體的形態。因此,本實作嘗試將原生成藝術系統以L-system改寫,透過起始值(axiom)與迭代規則(rules)的變化,探索不同生長型態的結果。該實作成果在ACM CHI人機互動國際研討會的《Installations》互動裝置展中展出,示範本創作在圖像生成和植物模擬方面的創新與應用性。藉由將L-system應用到蒲公英生成過程中,得以測試出更多元的蒲公英花形狀和生長的可能,提高圖像生成的複雜性和多樣性,同時也擴大了生成藝術在自然界模擬上的應用表現。

3-4「結合腦波、物聯網技術的智慧生活應用發展」實作方向

本版本實作方向主要將先前發展的「結合生物資訊發展蒲公英視覺表現機制」及其生成蒲公英花開、生長、形態變化等花朵樣貌的表現機制,與智慧物聯網及腦機介面整合,示範其應用於智慧生活情境的願景。

在腦波介面整合方面,該作品與大同大學設科所黃郁鈞教授合作,利用發展的腦波訊號應用成果,控制花形意象表現。這一成果在國際資料視覺化學術研討會《Sustain & Decay》藝術展中發表。在智慧物聯網應用方面,該作品亦與陽明交大資訊工程學系林一平教授合作,結合其發展的IoT Talk系統,探索智慧生活創新應用可能性。相關成果已發表在Mobile Networks and Applications學術期刊。

這些跨校跨領域的合作研究成果展示了該作品在智慧生活領域多元價值與應用潛力。透果與腦波、物聯網等技術的結合,本實作將蒲公英視覺表現機制擴展至新的應用場景,例如運用腦波操控花朵生長與開放,以及將物聯網技術與蒲公英視覺表現結合,實現智慧生活中的自主性控制和情境感知功能。這種創新應用不僅有助於提高人們生活品質,也能在設計、藝術和科技之間建立新的整合價值。

3-5「結合聲音元素發展音像藝術」實作方向

該版本將聲音內容融合作為創作發展的主軸,以抽象思考發展由衍生藝術圖像系統產生的實驗性動畫表現。相對於之前以數據驅動視覺圖像的發展流程,此作品更專注於個人的抽象表達、美感創造和感受。它延續「結合生物資訊(心跳、人臉五官比例)發展蒲公英視覺表現機制」版本中的衍生圖形系統開發過程中,根據參數調整和分類經驗,發展時而具象、時而抽象的仿生性視覺表現。

該圖像生成系統中,除了可以呈現仿生形態之外,還有許多參數組合僅能產生不具有仿生特徵的幾何形體,如正多邊形和圓形等。以此,實驗動畫嘗試於呈現一種模糊與曖昧的視覺表現,一方面展示具有高度視覺吸引力的仿生形體,另一方面引導觀眾在觀看過程中理解仿生形狀是從理性的幾何形體經過大量複雜計算所建構的豐富視覺表現,使觀眾在具象與抽象之間交錯感受。

該作品成果亦獲得國際IMAA動態視覺藝術獎入選者線上聯展,並在艾拉爾塔當代藝術博物館的《里昂國立音樂創研中心聲音藝術特展》展出。結合音樂背景的情緒性迴響,該作品共構了視覺與聽覺同步的動態經驗,展示了蒲公英實驗動畫與聲音融合的表現可能性。

3-6「建構運算性線條細節表現機制的衍生藝術圖像表現」實作方向

本實作專注於圖像生成系統中視覺表現機制的發展,讓視覺表現上得以呈現運算性線條美感的細節。並探究跳脫原蒲公英意象的限制,發掘更多以仿生機制探索造型多樣性的可能。從藝術性主觀元素的聯想,如羽毛、孔雀、蓮花、噴泉、鳳凰等,在抽象的視覺思考與參數調控中,創造與蒲公英迥異的圖像形態表現。

在開發圖像生成系統中的視覺表現機制時,根據衍生圖像系統繪畫過程,每個圖像背後的迭代次數有高有低,高達12次,低至4-5次。迭代次數直接影響線條疏密程度,因此發展線條粗細與透明度的調控與表現機制尤其重要,用以避免線條密度高時畫面模糊,或線條密度低時整體內容過輕。透過這樣的機制設計,系統能以最佳的視覺張力的表現下呈現運算內容。此外,線條表現機制需與圖像整體縮放行為整合,以在展示細節紋理美感的過程,能以瀏覽類比世界的知覺體驗探索虛擬形體。

該實作以運算美感的視覺表現為主軸,發展能體驗與感受仿生運算美感的機制,基於該機制發展出的作品發表於英國約克美術館《美學藝術獎聯展》、米蘭家具展《新銳設計師衛星展》、美國畫刊獎入選者線上聯展,以及在新竹241藝術空間《潮間凝視》展出。

4. 後續發展與應用

《蒲公英》是一種以生物仿生為基礎的衍生藝術機制,它可以產生「形態變化」、「花開」、「生長」等花朵樣貌,同時透過非接觸式生理感測,發展出可即時互動的衍生動畫系統。在藝術領域上,《蒲公英》可以應用於音像藝術、360度環場投影、跨域表演藝術等,實現即時生成的動畫表現。在物聯網及生活應用上,《蒲公英》結合非接觸式生理感測技術,包括心跳、情緒表現、人臉生物特徵辨識、腦波訊號等,發展新創產品與服務,為藝術領域與智慧生活產業帶來創新應用。

《蒲公英》的研發取得了多項國際設計大獎的肯定,包括米蘭家具展新銳設計獎(SaloneSatellite Award)第二名、德國iF設計獎、紅點設計獎等。此外,《蒲公英》的研究成果也在多個學術會議和期刊上發表,包括LEONARDO科技藝術期刊(A&HCI)、資訊視覺化研討會藝術展(IEEE VIS)、人機互動研討會互動裝置展示議程(ACM SIGCHI)、亞洲電腦圖學及互動技術國際研討會藝術展(SIGGRAPH Asia),以及國際電子藝術研討會(ISEA)等。

該作品曾與大同大學設科所黃郁鈞教授合作,將腦波訊號應用於控制情境光核的變形,成果發表於IEEE VIS資訊視覺化研討會(Huang & Huang, 2020)。該作品也與陽明交大資訊工程學系林一平教授合作,結合智慧物聯網系統,發展智慧生活的情境,成果發表在Mobile Networks and Applications學術期刊(Hsiao et al., 2019)。這些合作成果的發表,進一步展示了該作品在跨領域合作研究中的帶來創新價值。

《蒲公英》作品在藝術領域上的表現卓越,被邀請參展於德國卡斯魯爾新媒體藝術中心「資訊生態圈」特展、英國動態藝術博物館「虛實掩映」10週年展覽、布拉格現代藝術中心、俄羅斯艾拉爾塔當代藝術博物館、紐約牙買加藝術與學習中心、德國思愛普藝術中心「大數據藝術」特展、紐約科學館「當下當代」台灣美國藝術家聯展等,並在視覺藝術與動態美學的表現上獲得多項殊榮,包括英國美學藝術獎、美國傳達藝術年度卓越獎、日本松山城設計週花意象設計獎第二名、國際動態視覺藝術獎等。

此外,《蒲公英》作品獲得文化部文創發展司的「米蘭設計展獲獎作品〈種子鏡像〉商品化研發計畫」,將技術深化致產學應用層面,並與交大 IoT Talk 物聯網研發團隊、中部科學園區合作,發展物聯網應用的藝術裝置,展示在南投中興新村的「36 智慧驛站」,示範新一代網路技術在居家生活的應用願景。

All images and videos courtesy Scottie Chih-Chieh Huang.